| 食塩感受性高血圧のメカニズム |

| 私たちの体には血液のナトリウム濃度を一定に保つ機能が備わっています。ところが食塩感受性タイプの人では腎臓でのナトリウム排出機能に障害されやすく、塩分を多くとると、腎臓の交感神経の活動が促進され、それに伴ない塩分の排泄をになう遺伝子の働きが抑制されることで、血液中のナトリウムの濃度が上昇します。ナトリウムは水分と結びつきやすいため血液量が増加し、その結果として血圧が上昇するのです。簡単にいえば、塩分過多が引き金となり、腎臓でのナトリウムが再吸収されることで高血圧になるということです。 |

|

| 食塩感受性高血圧のリスク |

食塩感受性高血圧には、まだ明確な定義や診断基準ありません。そのため数値などから自分が食塩感受性高血圧タイプかどうか知ることはできません。しかし高血圧の治療を受けている場合に、減塩によって顕著な血圧の得られる人は、このタイプといえるでしょう。食塩感受性高血圧の場合、心臓や血管にかかる負荷が大きく、食塩非感受性高血圧の人に比して心臓病や脳血管障害を発症するリスクが2倍以上になると指摘されています。そのため一時的に血圧が改善されても油断せずに減塩を続けることが大切です。食塩感受性タイプになりやすい人は下記に示す人です。

1)両親またはいずれかが食塩感受性高血圧である。(遺伝しやすい。)

2)肥満気味である。(肥満やメタボリックシンドロ-ムのひとは食塩

感受性になりやすい。)

3)中高年である。(一般に加齢に伴い可能性が高くなります。)

4)腎障害が認められる。(腎臓の機能低下と関連しやすい。)

5)外食など塩分の多い食事が続くと血圧が上昇しやすい。(影響を受け

やすい。自宅で血圧を継続的に測定することで影響がわかります。)

欧米の人と比較すると、日本人に食塩感受性高血圧が多いといわれます。詳細なデ-タ-はありませんが、日本では約40%を占めるといわれ、日頃 から塩分を控えめする習慣をつけることが肝要と思われます。 |

|

| 食塩摂取量とレニンアンジオテンシン系(RAS)との関係 |

| 血圧の調節するシステムにRAS系があり、食塩非感受性高血圧の人は特にこの系の強力な血管収縮作用を持つアンジオテンシン2に依存していると考えられます。高血圧治療薬のアンジオテンシン拮抗薬(ARB)はこのアンジオテンシン2の働きを阻害し、血管の収縮による血圧上昇を防ぐ効果を持っています。血圧は主に食塩摂取量とRAS系のバランスにより保たれているとも考えられ、食塩摂取量の多い状況下では、RAS系のみでは血圧のコントロールが困難なこともあり、利尿剤を加えナトリウムの排泄を改善し、活性化されたRAS系をARBで抑制することで大きな降圧効果が期待できます。 |

|

|

|

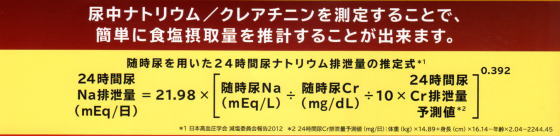

| 食塩摂取量推計 |

| 食塩摂取量は尿中ナトリウム/クレアチニンを測定することで、簡単に推計することができます。概して日本人の1日食塩摂取量は欧米に比して多く大体60歳男性で12g/日という結果でした。ホームペ-ジの塩分コントロールのための1・2・3・も参照してください。 |

|